| |

Jeudi 23 juin 2011

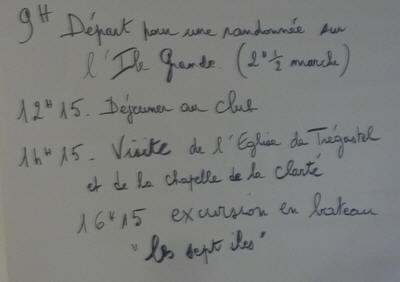

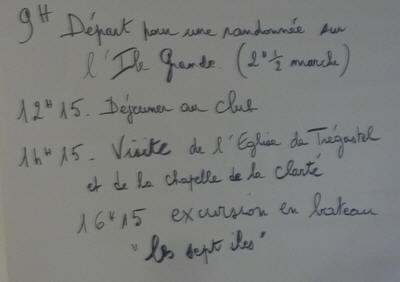

Au programme de cette journée

L' Île Grande.

Après sa journée de repos, Jean-Paul, notre chauffeur, paraît des plus

affûtés.

En tout cas, il ébranle son engin aux 1.200.000 kilomètres au compteur

sans fausse note. Même si l'habitacle ne parvient plus à cacher les

vicissitudes et autres séquelles de l'âge, le moteur lui ronronne comme un

chat au coin du feu.

En avant donc pour une balade autour de cette grande île. On a coutume de dire

que les Marseillais ont le chic de gonfler leurs assertions au point

qu'une de leur sardine parvient à boucher l'entrée du port , eh bien, je

crains que les Bretons du coin ne sont pas en reste puisqu'ils affublent

de "grande" une île qui fait tout juste 2 kilomètres dans sa plus grande

largeur. Et, par ailleurs, si "île" elle fut, il a suffit d'un pont d'une

vingtaine de mètres de longueur pour lui faire reperdre son

insularité (pourquoi écrire "reperdre",

parce que dans des temps reculés elle était

rattachée naturellement au continent) . , eh bien, je

crains que les Bretons du coin ne sont pas en reste puisqu'ils affublent

de "grande" une île qui fait tout juste 2 kilomètres dans sa plus grande

largeur. Et, par ailleurs, si "île" elle fut, il a suffit d'un pont d'une

vingtaine de mètres de longueur pour lui faire reperdre son

insularité (pourquoi écrire "reperdre",

parce que dans des temps reculés elle était

rattachée naturellement au continent) .

|

Circuit circulaire : 8 km - 2 h.30 de marche |

Le car nous dépose au coin d'une petite route

asphaltée. Après que Pierre e ut expliqué au groupe des "moindres

distances" les possibilités de courtes balades, le gros du troupeau

s'élance à sa suite pour immédiatement se faire stopper dans son élan

auprès d'une fontaine, la Fontaine Saint-Sauveur. Située en bordure de

route menant au port, cette fontaine fut édifiée en 1665 (à

1 an près (1664) elle eut été une "fontaine à bière).

Elle est connue pour prédire le destin de l'union de deux fiancés. Ceux-ci

doivent chacun jeter un morceau de pain dans l'eau. Si les deux mies se

rencontrent, c'est un bon présage. Si elles se séparent, il vaut mieux

annuler les noces. ut expliqué au groupe des "moindres

distances" les possibilités de courtes balades, le gros du troupeau

s'élance à sa suite pour immédiatement se faire stopper dans son élan

auprès d'une fontaine, la Fontaine Saint-Sauveur. Située en bordure de

route menant au port, cette fontaine fut édifiée en 1665 (à

1 an près (1664) elle eut été une "fontaine à bière).

Elle est connue pour prédire le destin de l'union de deux fiancés. Ceux-ci

doivent chacun jeter un morceau de pain dans l'eau. Si les deux mies se

rencontrent, c'est un bon présage. Si elles se séparent, il vaut mieux

annuler les noces. Nantis de ce viatique de réflexion,

nous voici partis à la queue leu leu sur le sentier qui fait en à peu près

7

kilomètres le tour de l'île. Apercevant à notre droite l'île de Molène,

propriété du Conservatoire du Littoral (elle abriterait,

selon Pierre, le plus gros galet connu du monde), nous cheminons entre fougères, prunelliers

(ou arbrisseaux ressemblant), troènes et ronces. Quelques champs cultivés

aussi (maïs, pommes de terre, fourrages) attestent de la présence de l'un

ou l'autre cultivateur. kilomètres le tour de l'île. Apercevant à notre droite l'île de Molène,

propriété du Conservatoire du Littoral (elle abriterait,

selon Pierre, le plus gros galet connu du monde), nous cheminons entre fougères, prunelliers

(ou arbrisseaux ressemblant), troènes et ronces. Quelques champs cultivés

aussi (maïs, pommes de terre, fourrages) attestent de la présence de l'un

ou l'autre cultivateur.

Chemin faisant, nous nous faisons expliquer

les plantes halophiles qui ne poussent que dans les milieux salés.

Malgré notre

atavique chauvinisme alsacien, nous devons reconnaître que la signalisation

des sentiers est bien faite. Toutefois, contrairement à notre randonnée de hier, à Ploumanach, les paysages sont moins pittoresques. De rose le granit est

passé au gris. D'ailleurs, nous verrons vers la fin du parcours

les vestiges de carrières ouvertes au 19e siècle (on en comptait jusqu'à

14) dont on extrayait 800 tonnes de granit gris par jour. Les

pierres extraites servirent à bâtir non seulement les maisons d'Île

Grande, mais également et surtout des monuments funéraires, des quais de

gare ou maritimes à travers toute la France. La dernière de ces carrières

dont l'exploitation constitua longtemps l'activité principale de l'île, n'a été

fermée que récemment, vers la fin des années 80. Malgré notre

atavique chauvinisme alsacien, nous devons reconnaître que la signalisation

des sentiers est bien faite. Toutefois, contrairement à notre randonnée de hier, à Ploumanach, les paysages sont moins pittoresques. De rose le granit est

passé au gris. D'ailleurs, nous verrons vers la fin du parcours

les vestiges de carrières ouvertes au 19e siècle (on en comptait jusqu'à

14) dont on extrayait 800 tonnes de granit gris par jour. Les

pierres extraites servirent à bâtir non seulement les maisons d'Île

Grande, mais également et surtout des monuments funéraires, des quais de

gare ou maritimes à travers toute la France. La dernière de ces carrières

dont l'exploitation constitua longtemps l'activité principale de l'île, n'a été

fermée que récemment, vers la fin des années 80.

Nous nous arrêtons un petit moment près de la base nauti que de

l'île. Un monument y est érigé au bord de la plage rappelant un haut fait

de résistance : des officiers de la Royal Navy venant chercher ici même

les précieux renseignements recueillis entre janvier

et août 1944 par le réseau de combattants ALIBI. que de

l'île. Un monument y est érigé au bord de la plage rappelant un haut fait

de résistance : des officiers de la Royal Navy venant chercher ici même

les précieux renseignements recueillis entre janvier

et août 1944 par le réseau de combattants ALIBI.

Bien du temps a passé depuis. Et on peut s'interroger si les jeunes qui

s'initient ce matin à la voile, juste en-dessous de nous, mesurent

la chance qui est la leur de pouvoir s'adonner un jour à ce magnifique

sport en toute liberté !

Alors que nous longeons à présent une plage rocailleuse où les vagues de

la marée montante viennent se briser en une écume blanche comme du lait,

se dresse à notre gauche, surplombant un maquis vert, un gros rocher gris.

C'est, selon Pierre, le point culminant de l'île, 62 m. Quelques'uns y

grimpent, sans doute histoire de pérenniser l'adage du Club des

Randonneurs : "un sommet par jour". Alors que nous longeons à présent une plage rocailleuse où les vagues de

la marée montante viennent se briser en une écume blanche comme du lait,

se dresse à notre gauche, surplombant un maquis vert, un gros rocher gris.

C'est, selon Pierre, le point culminant de l'île, 62 m. Quelques'uns y

grimpent, sans doute histoire de pérenniser l'adage du Club des

Randonneurs : "un sommet par jour".

Mais le gros de la troupe suit

Pierre qui nous emmène auprès d'un dolmen. Il se distingue des dolmens

qu'on a l'habitude de voir par le fait qu'il est tout en longueur. Un

panneau explicatif indique que ce type de vestige préhistorique est

appelé non par ceux qui, il y a quelques millénaires, l'ont érigé mais par

ceux qui se disent "homo sapiens sapiens" : Allée couverte. Mais le gros de la troupe suit

Pierre qui nous emmène auprès d'un dolmen. Il se distingue des dolmens

qu'on a l'habitude de voir par le fait qu'il est tout en longueur. Un

panneau explicatif indique que ce type de vestige préhistorique est

appelé non par ceux qui, il y a quelques millénaires, l'ont érigé mais par

ceux qui se disent "homo sapiens sapiens" : Allée couverte.

Après les carrières de granit

que nous repérons grâce aux vestiges de rails de

chemin de fer, nous voici parvenu à la station ornithologique de l'île. Le

centre n'est malheureusement ouvert que les après-midi. Nous sommes

intrigués par ces oiseaux de couleur blanche et noire qui semblent collés

contre les parois d'un barrage destiné à retenir l'eau utilisée pour le démazoutage. A notre gauche, le "sanatorium" de convalescence des oiseaux

"nettoyés". Après les carrières de granit

que nous repérons grâce aux vestiges de rails de

chemin de fer, nous voici parvenu à la station ornithologique de l'île. Le

centre n'est malheureusement ouvert que les après-midi. Nous sommes

intrigués par ces oiseaux de couleur blanche et noire qui semblent collés

contre les parois d'un barrage destiné à retenir l'eau utilisée pour le démazoutage. A notre gauche, le "sanatorium" de convalescence des oiseaux

"nettoyés".

Parvenus près d'un terrain de camping surtout occupé par des camping-cars, Pierre

propose à ceux qui voudraient écourter de le suivre, les autres continuant

le chemin qui doit les reconduire à la Fontaine Sa-Sauveur et de là au

car. Il est un peu plus de 11 h.30 lorsque nous y arrivons. Les deux GPS

de randonnée indiquent 7,95 km pour l'un, 8 km pile pour l'autre.

Arrivés au Club Ste-Anne, il est juste l'heure de nous rendre au

restaurant. C'est ce que nous faisons sans passer par la case "chambre".

(Gérard Atzenhoffer)

La première partie l'APRES-MIDI fut consacrée à la visite de

l'église Sainte-Anne de Trégastel. C'est un monument daté de la

fin du 12ème ou du début du 13ème siècle mais dont des ajouts ou

restaurations successives se sont succédés jusqu'au 18e siècle. Quant au

clocher, il a été reconstruit en 1895.

Après cette première visite, nous nous sommes rendus à environ 300 m de là

au "Mont Calvaire". Monument construit dans les années 1870 par la

population paysanne locale. Appelé couramment calvaire de Trégastel,

c'est un chemin de croix extérieur jalonné de petits oratoires et de

plaques de marbres portant des sentences en langue bretonne échelonnés sur

un parcours en forme de spirale qui conduit à une croix dressée sur un

soubassement en moellons de granite. Après cette première visite, nous nous sommes rendus à environ 300 m de là

au "Mont Calvaire". Monument construit dans les années 1870 par la

population paysanne locale. Appelé couramment calvaire de Trégastel,

c'est un chemin de croix extérieur jalonné de petits oratoires et de

plaques de marbres portant des sentences en langue bretonne échelonnés sur

un parcours en forme de spirale qui conduit à une croix dressée sur un

soubassement en moellons de granite.

Il nous fallut presser le pas (horaire du bateau obligeant)

pour aller encore découvrir la chapelle de Notre- Dame-de-la-Clarté

ou ITRON VARIA AR SKLERDER en breton.

De style gothique flamboyant, située sur le point culminant du petit

bourg de Clarté, sa construction, réalisée en pierres de granit rose, a

commencé en 1445 mais ne fut terminée qu'au 17e siècle. Quelques'uns

d'entre nous ont la surprise de croiser dans le choeur un couple de "super

seniors" dont les parents du mari, né entre 1895 et 1900, étaient

originaires de Schirmeck. Les impératifs de notre rendez-vous au bateau

nous obligèrent à écourter l'évocation des souvenirs de leur arrivée en

France de l'intérieur après la guerre de 14/18. Dame-de-la-Clarté

ou ITRON VARIA AR SKLERDER en breton.

De style gothique flamboyant, située sur le point culminant du petit

bourg de Clarté, sa construction, réalisée en pierres de granit rose, a

commencé en 1445 mais ne fut terminée qu'au 17e siècle. Quelques'uns

d'entre nous ont la surprise de croiser dans le choeur un couple de "super

seniors" dont les parents du mari, né entre 1895 et 1900, étaient

originaires de Schirmeck. Les impératifs de notre rendez-vous au bateau

nous obligèrent à écourter l'évocation des souvenirs de leur arrivée en

France de l'intérieur après la guerre de 14/18.

notre parcours : 1 |

VISITE de l'archipel des

SEPT-ÎLES,

ensemble d'îlots rocheux formant un site naturel protégé depuis 1912

et classé Réserve Naturelle en 1976. L'archipel, qui s'étend sur 9

km, abrite 27 espèces d'oiseaux nicheurs, soit plus de 25 couples.

C'est sur l'île de Rouzic que se concentre la majorité des oiseaux. C'est

un spectacle proprement hallucinant que d'observer ces dizaines de milliers

d'oiseaux en cours de vol ou, pour le plus grand nombre, en colonies serrées

sur ce flanc de rocher. Leurs cris stridents, leurs vols en piqué au-dessus

du bateau m'a fait penser au fameux film de Hitchcock "les Oiseaux". Sur les

autres îles la présence d'oiseaux était moins spectaculaire, quelques

cormorans huppés en train de se sécher au soleil, des macareux moine

s'ébattant joyeusement dans l'eau.

Entre l'île de Bono et aux Moines nous pouvons observer un gros phoques qui

paresse sur un rocher en partie immergé |

|

|

Il est 17 h.30 lorsque nous retrouvons nos place dans le car Josy, heureux

d'une journée aux activités variées alternant marche, visites et promenade

en mer et une programmation digne des meilleures agences de voyages. (Gérard

Atzenhoffer)

|

|

, eh bien, je

crains que les Bretons du coin ne sont pas en reste puisqu'ils affublent

de "grande" une île qui fait tout juste 2 kilomètres dans sa plus grande

largeur. Et, par ailleurs, si "île" elle fut, il a suffit d'un pont d'une

vingtaine de mètres de longueur pour lui faire reperdre son

insularité (pourquoi écrire "reperdre",

parce que dans des temps reculés elle était

rattachée naturellement au continent) .

, eh bien, je

crains que les Bretons du coin ne sont pas en reste puisqu'ils affublent

de "grande" une île qui fait tout juste 2 kilomètres dans sa plus grande

largeur. Et, par ailleurs, si "île" elle fut, il a suffit d'un pont d'une

vingtaine de mètres de longueur pour lui faire reperdre son

insularité (pourquoi écrire "reperdre",

parce que dans des temps reculés elle était

rattachée naturellement au continent) .

ut expliqué au groupe des "moindres

distances" les possibilités de courtes balades, le gros du troupeau

s'élance à sa suite pour immédiatement se faire stopper dans son élan

auprès d'une fontaine, la Fontaine Saint-Sauveur. Située en bordure de

route menant au port, cette fontaine fut édifiée en 1665 (à

1 an près (1664) elle eut été une "fontaine à bière).

Elle est connue pour prédire le destin de l'union de deux fiancés. Ceux-ci

doivent chacun jeter un morceau de pain dans l'eau. Si les deux mies se

rencontrent, c'est un bon présage. Si elles se séparent, il vaut mieux

annuler les noces.

ut expliqué au groupe des "moindres

distances" les possibilités de courtes balades, le gros du troupeau

s'élance à sa suite pour immédiatement se faire stopper dans son élan

auprès d'une fontaine, la Fontaine Saint-Sauveur. Située en bordure de

route menant au port, cette fontaine fut édifiée en 1665 (à

1 an près (1664) elle eut été une "fontaine à bière).

Elle est connue pour prédire le destin de l'union de deux fiancés. Ceux-ci

doivent chacun jeter un morceau de pain dans l'eau. Si les deux mies se

rencontrent, c'est un bon présage. Si elles se séparent, il vaut mieux

annuler les noces. kilomètres le tour de l'île. Apercevant à notre droite l'île de Molène,

propriété du Conservatoire du Littoral (elle abriterait,

selon Pierre, le plus gros galet connu du monde), nous cheminons entre fougères, prunelliers

(ou arbrisseaux ressemblant), troènes et ronces. Quelques champs cultivés

aussi (maïs, pommes de terre, fourrages) attestent de la présence de l'un

ou l'autre cultivateur.

kilomètres le tour de l'île. Apercevant à notre droite l'île de Molène,

propriété du Conservatoire du Littoral (elle abriterait,

selon Pierre, le plus gros galet connu du monde), nous cheminons entre fougères, prunelliers

(ou arbrisseaux ressemblant), troènes et ronces. Quelques champs cultivés

aussi (maïs, pommes de terre, fourrages) attestent de la présence de l'un

ou l'autre cultivateur.

Malgré notre

atavique chauvinisme alsacien, nous devons reconnaître que la signalisation

des sentiers est bien faite. Toutefois, contrairement à notre randonnée de hier, à Ploumanach, les paysages sont moins pittoresques. De rose le granit est

passé au gris. D'ailleurs, nous verrons vers la fin du parcours

les vestiges de carrières ouvertes au 19e siècle (on en comptait jusqu'à

14) dont on extrayait 800 tonnes de granit gris par jour. Les

pierres extraites servirent à bâtir non seulement les maisons d'Île

Grande, mais également et surtout des monuments funéraires, des quais de

gare ou maritimes à travers toute la France. La dernière de ces carrières

dont l'exploitation constitua longtemps l'activité principale de l'île, n'a été

fermée que récemment, vers la fin des années 80.

Malgré notre

atavique chauvinisme alsacien, nous devons reconnaître que la signalisation

des sentiers est bien faite. Toutefois, contrairement à notre randonnée de hier, à Ploumanach, les paysages sont moins pittoresques. De rose le granit est

passé au gris. D'ailleurs, nous verrons vers la fin du parcours

les vestiges de carrières ouvertes au 19e siècle (on en comptait jusqu'à

14) dont on extrayait 800 tonnes de granit gris par jour. Les

pierres extraites servirent à bâtir non seulement les maisons d'Île

Grande, mais également et surtout des monuments funéraires, des quais de

gare ou maritimes à travers toute la France. La dernière de ces carrières

dont l'exploitation constitua longtemps l'activité principale de l'île, n'a été

fermée que récemment, vers la fin des années 80.

que de

l'île. Un monument y est érigé au bord de la plage rappelant un haut fait

de résistance : des officiers de la Royal Navy venant chercher ici même

les précieux renseignements recueillis entre janvier

et août 1944 par le réseau de combattants ALIBI.

que de

l'île. Un monument y est érigé au bord de la plage rappelant un haut fait

de résistance : des officiers de la Royal Navy venant chercher ici même

les précieux renseignements recueillis entre janvier

et août 1944 par le réseau de combattants ALIBI.  Alors que nous longeons à présent une plage rocailleuse où les vagues de

la marée montante viennent se briser en une écume blanche comme du lait,

se dresse à notre gauche, surplombant un maquis vert, un gros rocher gris.

C'est, selon Pierre, le point culminant de l'île, 62 m. Quelques'uns y

grimpent, sans doute histoire de pérenniser l'adage du Club des

Randonneurs : "un sommet par jour".

Alors que nous longeons à présent une plage rocailleuse où les vagues de

la marée montante viennent se briser en une écume blanche comme du lait,

se dresse à notre gauche, surplombant un maquis vert, un gros rocher gris.

C'est, selon Pierre, le point culminant de l'île, 62 m. Quelques'uns y

grimpent, sans doute histoire de pérenniser l'adage du Club des

Randonneurs : "un sommet par jour".  Mais le gros de la troupe suit

Pierre qui nous emmène auprès d'un dolmen. Il se distingue des dolmens

qu'on a l'habitude de voir par le fait qu'il est tout en longueur. Un

panneau explicatif indique que ce type de vestige préhistorique est

appelé non par ceux qui, il y a quelques millénaires, l'ont érigé mais par

ceux qui se disent "homo sapiens sapiens" : Allée couverte.

Mais le gros de la troupe suit

Pierre qui nous emmène auprès d'un dolmen. Il se distingue des dolmens

qu'on a l'habitude de voir par le fait qu'il est tout en longueur. Un

panneau explicatif indique que ce type de vestige préhistorique est

appelé non par ceux qui, il y a quelques millénaires, l'ont érigé mais par

ceux qui se disent "homo sapiens sapiens" : Allée couverte. Après les carrières de granit

que nous repérons grâce aux vestiges de rails de

chemin de fer, nous voici parvenu à la station ornithologique de l'île. Le

centre n'est malheureusement ouvert que les après-midi. Nous sommes

intrigués par ces oiseaux de couleur blanche et noire qui semblent collés

contre les parois d'un barrage destiné à retenir l'eau utilisée pour le démazoutage. A notre gauche, le "sanatorium" de convalescence des oiseaux

"nettoyés".

Après les carrières de granit

que nous repérons grâce aux vestiges de rails de

chemin de fer, nous voici parvenu à la station ornithologique de l'île. Le

centre n'est malheureusement ouvert que les après-midi. Nous sommes

intrigués par ces oiseaux de couleur blanche et noire qui semblent collés

contre les parois d'un barrage destiné à retenir l'eau utilisée pour le démazoutage. A notre gauche, le "sanatorium" de convalescence des oiseaux

"nettoyés".

Après cette première visite, nous nous sommes rendus à environ 300 m de là

au "Mont Calvaire". Monument construit dans les années 1870 par la

population paysanne locale. Appelé couramment calvaire de Trégastel,

c'est un chemin de croix extérieur jalonné de petits oratoires et de

plaques de marbres portant des sentences en langue bretonne échelonnés sur

un parcours en forme de spirale qui conduit à une croix dressée sur un

soubassement en moellons de granite.

Après cette première visite, nous nous sommes rendus à environ 300 m de là

au "Mont Calvaire". Monument construit dans les années 1870 par la

population paysanne locale. Appelé couramment calvaire de Trégastel,

c'est un chemin de croix extérieur jalonné de petits oratoires et de

plaques de marbres portant des sentences en langue bretonne échelonnés sur

un parcours en forme de spirale qui conduit à une croix dressée sur un

soubassement en moellons de granite.  Dame-de-la-Clarté

ou ITRON VARIA AR SKLERDER en breton.

De style gothique flamboyant, située sur le point culminant du petit

bourg de Clarté, sa construction, réalisée en pierres de granit rose, a

commencé en 1445 mais ne fut terminée qu'au 17e siècle. Quelques'uns

d'entre nous ont la surprise de croiser dans le choeur un couple de "super

seniors" dont les parents du mari, né entre 1895 et 1900, étaient

originaires de Schirmeck. Les impératifs de notre rendez-vous au bateau

nous obligèrent à écourter l'évocation des souvenirs de leur arrivée en

France de l'intérieur après la guerre de 14/18.

Dame-de-la-Clarté

ou ITRON VARIA AR SKLERDER en breton.

De style gothique flamboyant, située sur le point culminant du petit

bourg de Clarté, sa construction, réalisée en pierres de granit rose, a

commencé en 1445 mais ne fut terminée qu'au 17e siècle. Quelques'uns

d'entre nous ont la surprise de croiser dans le choeur un couple de "super

seniors" dont les parents du mari, né entre 1895 et 1900, étaient

originaires de Schirmeck. Les impératifs de notre rendez-vous au bateau

nous obligèrent à écourter l'évocation des souvenirs de leur arrivée en

France de l'intérieur après la guerre de 14/18.